돌풍 K방산, 세계 4위 목표 vs 중국 의존도 딜레마

110억달러 수출 쾌거 뒤 핵심 소재 78.9% 해외 의존

한화·LIG넥스원, 글로벌 방산 전쟁 속 ‘탈중국’ 속도전

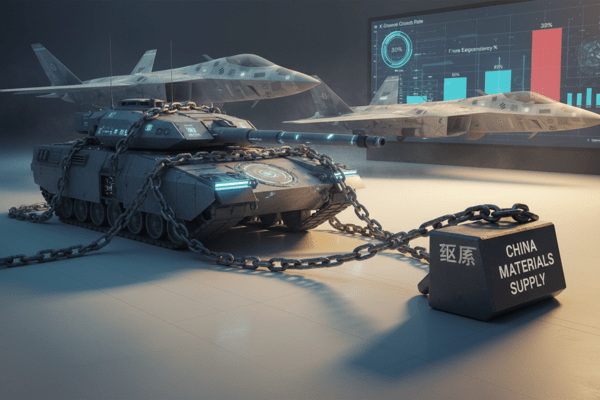

국내 방위산업이 유럽·중동을 휩쓸며 ‘글로벌 톱4’ 진입을 눈앞에 두고 있다. 수십조 원 규모의 수출 계약이 잇따르며 한국 경제의 신성장 동력으로 급부상했다. 하지만 이러한 성과의 뒷면에는 구조적 취약성이 뚜렷하다. 핵심 무기체계에 투입되는 원자재와 부품의 상당 부분이 여전히 중국에 의존하고 있기 때문이다. 공급망 흔들림은 단순한 비용 문제를 넘어 방산 계약 이행 차질로 직결될 수 있고, 이는 국가 신뢰와 동맹 안보에 파급력을 미칠 수 있다. 단기적 성적표는 눈부시지만, 장기적으로 중국 리스크를 끊어내지 못한다면 K방산의 야심 찬 도약은 ‘성장 절벽’에 직면할 수 있다는 경고음이 거세지고 있다.

10일 방산업계에 따르면 한국 방산이 전례없는 질주를 이어가고 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI) 보고서에 따르면 2023년 기준 한국의 주요 방산업체들은 110억달러(12조2500억원) 매출을 기록하며 전년 대비 39% 폭증했다. 한화그룹(24위), 한국항공우주산업(56위), LIG넥스원(76위), 현대로템(87위) 등 K방산 빅4가 모두 글로벌 톱100에 진입하는 쾌거를 이뤘다.

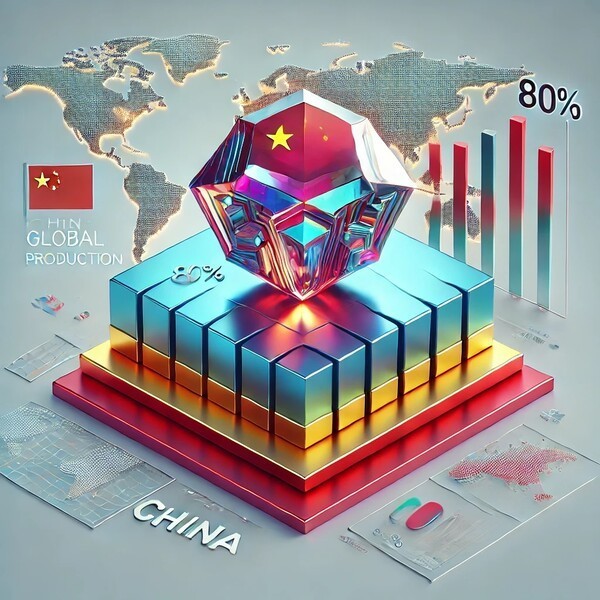

하지만 이런 성과 이면에는 심각한 구조적 약점을 보이고 있다. 산업연구원 조사 결과 한국의 국방 핵심소재 10종에 대한 해외 의존도가 78.9%(6,684억원)에 달하는 것으로 나타났다. 특히 첨단 무기체계에 필수적인 희토류 7종의 경우 중국 의존도가 80%를 넘는다.

중국은 전 세계 희토류 생산의 60%, 고순도 정제·가공 분야에서는 90%의 압도적 점유율을 차지하고 있다. 복합소재는 중국 의존도 26.7%, 세라믹 13.3%를 기록하고 있으며, 마그네슘합금과 내열합금은 아예 수입의존도가 100%다.

더욱 우려스러운 것은 중국이 이미 ‘희토류 카드’를 꺼내들었다는 점이다. 지난 4월 중국 상무부가 사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘 등 희토류 7개 품목을 이중용도 품목으로 등재해 수출을 통제한 결과, 6월 중국산 희토류 자석의 한국 수출이 3월 대비 76% 급락했다. 고성능 자석 가격은 2~6배까지 폭등했다.

중국 매체들은 한국이 나토(NATO) 회원국을 포함한 선진국 시장을 성공적으로 공략하는 반면, 중국은 주로 파키스탄(54%), 방글라데시(12%) 등 개발도상국 중심의 수출구조를 보인다며 노골적인 경계심을 드러내고 있다.

한화그룹, 2조9000억 투자해 탈중국 가속

방산업계는 중국 리스크에 대응하기 위해 공격적인 글로벌화 전략에 나섰다. 가장 앞서가는 곳은 한화그룹이다. 한화는 2조9000억원을 해외 방산 생산능력 확보를 위한 현지화 투자에 투입하기로 결정했다.

한화의 인수합병(M&A) 행보는 가히 파격적이다. 지난 2015년부터 주요 기업들은 인수하며 방산-해양 통합 플랫폼을 구축했다. 올해에는 호주 조선·방산 기업 오스탈(Austal) 지분 19.8%를 약 3천억원에 인수해 미국 방산 시장 진출의 교두보를 마련했다.

LIG넥스원도 오는 2030년까지 5조원을 투자해 글로벌 방산 순위 20위 달성과 해외 진출 30개국 확대를 목표로 설정했다. 영국 밥콕과 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 협력에 나서고, 미국 쉴드AI와 인공지능(AI) 기반 자율운항 시스템을 공동 개발한다.

기술 자립화 투자도 가속화하고 있다. K방산 빅4의 2025년 상반기 연구개발(R&D) 투자액은 6021억원으로 전년 동기 대비 1.9% 증가했다. 특히 LIG넥스원은 423억원을 투자해 51.6% 증가율을 기록했고, 한국항공우주산업(KAI)은 293억원으로 전년 동기 대비 3배 이상 늘렸다.

한화시스템은 서울대·카이스트·포스텍·네이버클라우드 등 10여 개 기관과 ‘국방 AI 기술자립 및 생태계 조성’ MOU를 체결해 미래형 전장 상황인식 AI모델 개발에 착수했다. 한화에어로스페이스 창원1사업장에서는 자동조립로봇, 연마로봇 등을 활용한 24시간 무인 생산체계를 가동하고 있다.

정부도 5대 솔루션 제시··· 방산-자원 패키지딜 추진

정부도 중국 의존도 해결을 위한 종합적인 대책 마련에 나섰다. 핵심은 전략적 자원외교와 복합무역 모델, 다자간 방산공급망 동맹 구축, AI 기반 스마트 공급망 혁신, 혁신형 대체기술 개발 생태계, 전략적 비축 및 순환공급망 시스템 등 5대 전략이다.

가장 주목받는 것은 방산수출을 단순한 무기판매에서 자원확보형 복합무역으로 전환하는 것이다. 폴란드, 루마니아 등 동유럽 국가들과의 방산수출 계약에 희토류, 핵심광물 확보를 패키지로 포함하는 윈윈 구조를 만든다는 계획이다.

다자간 협력도 강화한다. 미국의 ‘인도태평양 산업 회복력 파트너십(PIPIR)’ 같은 협력체에 적극 참여해 중국 배제형 방산 공급망을 조성하는 것이다. 한미 공급안보약정(SOSA)을 확대 발전시켜 핵심 소재·부품에 대한 상호 비축 및 긴급공급 체계를 구축할 방침이다.

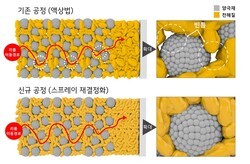

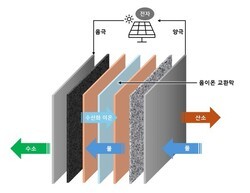

정부는 올해 방산 R&D 예산을 3조9000억원으로 책정해 전년 대비 25.3% 증액했다. 기존 1300억원 규모의 방산기술혁신펀드도 확대해 AI, 3D 프린팅, 나노기술 등을 활용한 신소재 개발에 집중 투자한다.

비축 체계도 대폭 강화된다. 방위사업청이 조달청과 체결한 원자재 비축협약을 확대해 희토류 비축 기간을 기존 6개월에서 18개월로 늘렸고, 장기적으로는 36개월까지 확대할 계획이다. 폐기된 군장비에서 희토류와 핵심소재를 회수·재활용하는 순환경제 모델도 도입한다.

방산업계 한 관계자는 “앞으로 2~3년이 K방산의 운명을 가르는 결정적 시기”라며 “현재의 호황에 안주하지 말고 미래 10~20년을 내다보는 전략적 투자와 혁신을 통해 구조적 취약점을 완전히 극복해야 한다”고 말했다.

- “K9 신뢰, 레드백 기회’로··· 한화에어로, 에스토니아 맞춤 BMS 개발 착수

- 재계 절친 김동관 vs 정기선··· 함정 수출은 ‘원팀’ 국내에선 ‘으르렁’

- 희토류 앞에 속수무책··· ‘협상 달인’ 트럼프 굴욕 후퇴

- K방산, 세계 4대 강국 현실화··· 수출 10조원 돌파 임박

- K방산에 쏠린 눈··· 30개국 해군 대표 MADEX 집결

- 한화 방산 3사, ‘기회의 땅’ 중남미 시장 개척 본격화

- K방산, AI 기술 해외 의존도 심각··· 경쟁력 약화 우려

- 中 희토류 쓴 제품 對미 수출 통제··· ‘진퇴양난’ 한국의 해법은?

- 美中 간 무역 전쟁에 희소금속 품귀··· 배터리·반도체·방산 '흔들'

- 미·중 관세 전쟁에 희귀금속 가격 폭등··· 한국 반도체 비상

- 한화에어로스페이스, K9 수출 질주··· “K방산 글로벌화 실현”

- “소재부터 설계까지”··· 한화오션·포스코, 함정용 초고강도 강재 공동개발

- KAI, 우주항공 딥테크 기업 육성 나선다

- KAI, 첨단 무기 후속지원으로 K방산 경쟁력 강화 선도

- KAI, ‘전장 시스템 리더’ 선언··· ADEX 2025서 글로벌 전략협력 속도

- 트럼프·시진핑, 6년 만의 담판··· 관세·희토류 운명 가른다

- KAI, 군 정찰위성 5호기 발사 성공··· “독자 우주감시망 완성”

- 공정위, 한화에어로·KAI 현장조사··· 방산업계 ‘갑질’ 수사 착수

- 한화에어로·시스템, 글로벌 확장 대비 신임 임원 10명 선임

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)