이스라엘-이란 충돌 등 중동 리스크 높아

지정학적 불안에 정부 및 업계 다변화 모색…미주·아프리카 등 주목

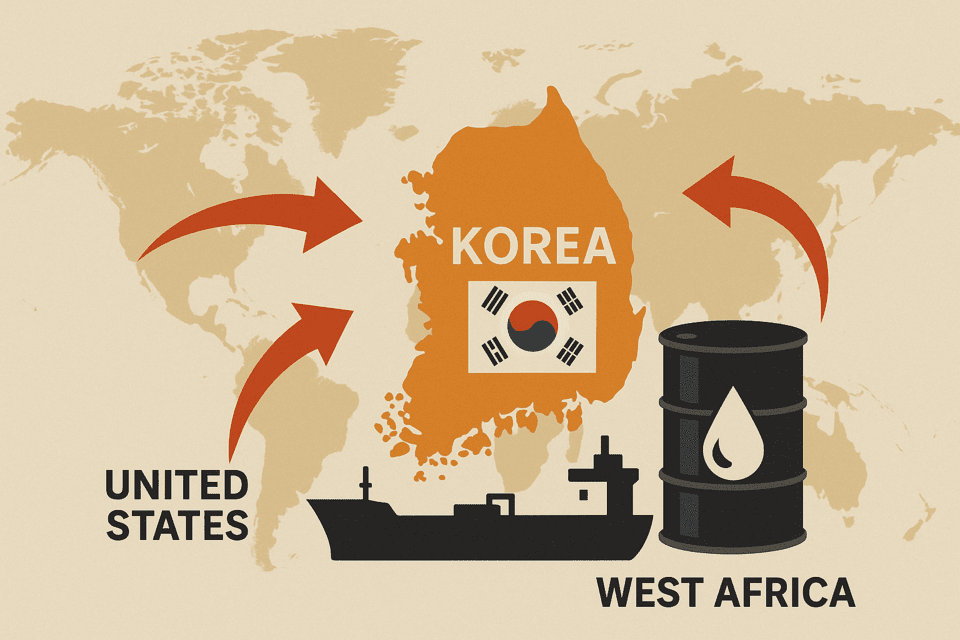

중동발 지정학적 리스크의 빈도가 잦아지는 국내 정유업계가 중동산 원유 의존도를 줄이기 위한 공급망 다변화 전략 수립을 서둘러야 한다는 지적이 나오고 있다. 최근 이란-이스라엘 간 무력 충돌 등으로 원유 해상 운송의 요충지인 호르무즈 해협의 리스크가 부각되면서, 수입 다변화와 설비 전환이 중장기적 과제로 떠올랐다.

◇ 국내 원유 수입 62%가 중동산… 높은 의존도 여전

정유업계와 한국석유공사 등에 따르면 지난 5월 기준 국내 총원유 수입량 9554만배럴 중 중동산 비중은 62%에 달하는 5923만배럴이었다. 같은 기간 미주 지역(미국·멕시코·브라질) 수입량은 2414만배럴(25.3%)이며 아시아(769만배럴), 아프리카(393만배럴), 유럽(56만배럴) 순으로 뒤를 이었다.

정유사별로는 사우디 아람코가 대주주인 에쓰오일의 중동산 의존도가 90.1%로 가장 높았다. 이어 GS칼텍스 65.4%, SK에너지 63.4%, HD현대오일뱅크 40.3% 순이었다.

중동 원유 수입 비중이 높은 이유는 중동이 전 세계에서 가장 큰 원유 매장량을 보유하고 있어 대규모로 안정적인 공급이 가능하기 때문이다. 지리적으로도 한국과 비교적 가까워 운송비가 다른 지역보다 저렴하다. 이런 이유로 중동 국내 정유사 상당수가 중동산 원유에 최적화된 설비를 갖추고 있으며, 한 때 수입비중이 80% 이상으로 의존도가 높았다.

하지만 중동의 지정학적 리스크가 잦아지면서 다른 전략을 강구해야 한다는 의견이 나오고 있다. 정부와 국내 정유업계도 이란와 이스라엘 전쟁 당시 비상회의를 개최하고 수급 전략을 수립하는 등 즉각 대응에 나선 바 있다.

업계 관계자는 "중동에서 원유를 수입하는 이상 지리적 리스크는 항상 가지고 갈 수 밖에 없는 문제"라며 "예전에 비해 중동산 원유에 대한 의존도는 줄여나가고 있지만 원유 도입의 안정성 및 경제성에서는 여전히 중동이 최적의 대안으로 여겨지고 있다"고 말했다.

◇ "원유 다변화 선택 아닌 필수"…정부·업계 합심

전문가들은 중동 쏠림 구조가 장기적으로 공급 불안과 수익성 저하로 이어질 수 있다고 지적한다. 에너지 공급망 안정화와 원유 수입처 다변화는 더 이상 선택이 아닌 필수 전략이란 의미다.

정유사도 중동 리스크가 심화되면서 미주, 북해, 서아프리카 등 공급망을 다변화하고 있다. 대한석유협회에 따르면 5월 국내 원유 수입국은 19개국으로, 전년 동기(12개국) 대비 7개국이 늘었다. 미주산 원유 수입 확대는 물론, 캐나다·가봉 등 신규 공급선 확보도 시도 중이다.

정부도 중동 외 지역 수입을 장려하기 위해 연간 1700억원 규모의 '석유수입부과금 환급 제도'를 운영 중이다. 비(非)중동 지역에서 원유를 수입할 경우 발생하는 추가 운송비를 보전하는 방식이다. HD현대오일뱅크는 지난 4월 캐나다산 원유 54만8000배럴을 도입했는데 해당 제도를 통해 정부의 지원 효과를 받기도 했다.

그러나 정유사들이 중동산 원유에 최적화된 설비를 다수 보유하고 있어 즉각적인 수입 전환에는 한계가 있다는 지적도 있다. 업계는 설비 개조 및 신규 투자에 대한 로드맵 마련이 필요하다고 본다.

업계 관계자는 "갑작스러운 변화는 어렵지만 정유사도 기존 도입처가 아닌 다른 국가를 통해 국내에 알맞는 원유 수입을 단계적으로 진행 중"이라며 "정유 공정의 효율성을 높이고 리스크를 최소화를 위해 수입국가가 점차 늘어나겠지만 기존 설비와 공정에 적합한 원유를 찾는 것이 핵심"이라고 말했다.

- 작년 원유 수입 10억 배럴 돌파… 석유제품 생산·소비 ‘역대 최대’

- 트럼프 "이스라엘-이란 휴전 합의" 발표…12일간 무력 충돌 종료

- 호르무즈 해협 봉쇄 시 한국 경제 '3중고' 불가피

- 이스라엘·이란 충돌에 국제유가 '급등'… 정유·석화업계 긴장 고조

- 석유공사 SNS, 또 1등··· ‘오일드림’·‘유(油)튜브’ 나란히 수상

- GS칼텍스, 엔진오일 신제품 '킥스 GX7' 출시

- 국내 정유사, 기후 해결사 변신 가속…탈탄소 생존 전략 본격화

- 에쓰오일, 'AI∙빅데이터 판매 분석 시스템' 마스 도입

- 석유공사·지질자원연구원, 석유자원 탐사 협력 강화

- 에쓰오일, 마이에쓰오일 앱 간편결제시 100% 경품 제공

- 美 항공유 수요 폭증에 정유사 실적반등 기대감↑ ··· "친환경유 미래 시장도 선점"

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)