친환경 제품 ‘ESG 효과’ 톡톡, 1분기 호실적 견인

미중 무역 갈등에 따른 공급망 불안 심화, 산업별 ‘희비’

올해 1분기 국내외 주요 기업들이 발표한 실적에서 친환경 제품이 뚜렷한 성장세를 보이며 산업계 실적을 견인한 것으로 나타났다. 글로벌 경기 불확실성과 고금리, 지정학적 리스크 등 대외 악재에도 불구하고, 친환경 전환에 선제적으로 나선 기업들이 시장에서 좋은 성과를 거둔 것이다. 전문가들은 “하반기에도 이 같은 기조가 지속될 것”이라고 전망했다.

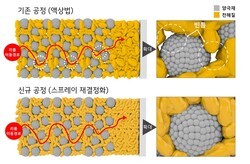

25일 업계에 따르면 삼성전자는 전날 1분기 연결기준으로 매출 79조원, 영업이익 6.6조원의 잠정 실적을 발표했다. 전기 대비 매출은 4.24%, 영업이익은 1.69% 증가한 수치로, 친환경 가전과 저전력 반도체 제품군의 판매 호조가 실적 개선에 기여한 것으로 분석된다.

삼성전자 관계자는 “친환경 기술이 적용된 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “에너지 효율, 탄소 저감 등 환경·사회·지배구조(ESG) 요소가 소비자 선택의 중요한 기준이 되고 있다”고 밝혔다.

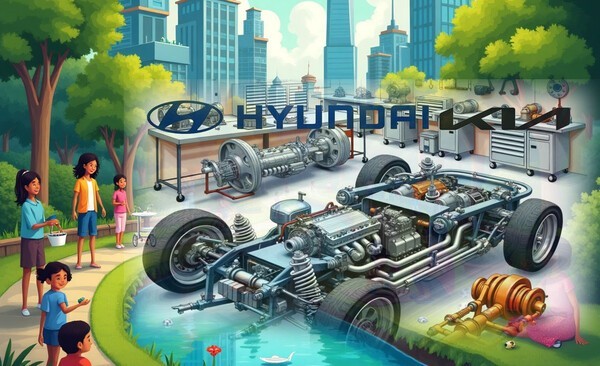

자동차 업계도 친환경차가 실적을 견인했다. 기아는 1분기 매출 28조175억원, 차량 판매 77만2648대를 기록하며 분기 기준 역대 최대 매출을 경신했다. 하이브리드와 전기차 등 친환경차 판매 비중이 확대되며 대당 판매가격(ASP) 상승 효과가 실적에 반영됐다.

현대차그룹 관계자는 “글로벌 친환경차 시장 성장세에 힘입어 하반기에도 친환경차 중심의 실적 개선이 기대된다”고 말했다.

SK이노베이션은 친환경 제품 및 서비스의 사회적 가치(SV) 성과를 매년 20% 이상 증가시켜 올해는 지난 2021년 실적의 약 2배에 달하는 6000억원 이상의 친환경 제품 및 서비스 SV를 창출한다는 목표를 세웠다. 재활용 플라스틱과 같은 친환경 솔루션의 판매 증가와 배터리·소재 사업의 빠른 성장이 이를 뒷받침하고 있다.

친환경 제품의 성장세는 전자·자동차 등 일부 업종에 국한되지 않는다. 포장재·화학 업계 역시 친환경 소재, 재활용 플라스틱 등 그린 신사업이 실적에 기여하고 있다. 시장조사업체에 따르면 글로벌 친환경 포장 시장은 오는 2029년까지 연평균 8.4% 성장할 전망이다.

친환경 제품 성장 동력··· 정책·소비자 인식 변화

이번 성장의 배경에는 정부의 정책 지원과 소비자 인식 변화가 자리 잡고 있다. 환경부는 올해를 ‘녹색 신산업 도약의 해’로 삼고, 탄소중립과 순환경제 등 친환경 산업 지원을 대폭 확대했다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.

1분기 친환경 제품의 성장 배경에는 정부의 정책 지원과 소비자 인식 변화가 큰 역할을 했다. 환경부는 올해 주요 정책으로 “민생·안전·환경가치를 지키고 지속가능한 성장을 견인”한다는 목표 아래, 기후위기 대응과 탄소중립을 위한 다양한 지원책을 마련했다.

특히 환경부는 탄소중립과 같은 녹색 신산업의 창업부터 사업화, 실증화까지 전 과정 지원을 5배 확대(10개→50개)하고, 폐배터리 안전성 확보와, 순환이용체계 구축 등 녹색 신산업 지원을 확대했다.

하반기, AI·기후테크 결합·친환경차 성장 지속

전문가들은 하반기에도 친환경 제품 중심의 성장세가 이어질 것으로 내다봤다. 산업연구원 관계자는 “AI와 기후테크의 결합, 재생에너지·친환경 소재 등 신사업이 새로운 성장동력으로 부상할 것”이라며 “특히 데이터센터, 전기차 등 에너지 집약 산업에서 친환경 전환이 가속화될 것”이라고 말했다.

자동차 산업에서는 하이브리드·전기차 등 친환경차 비중이 지속해서 확대될 전망이다. 한국수출입은행 자료에 따르면 지난해 국내 친환경차 판매 비중은 26%를 넘어섰으며, 올해 하반기에도 이 같은 흐름이 이어질 것으로 보인다.

업계 전문가는 “친환경 전환은 단순한 트렌드를 넘어 기업의 지속가능성과 미래 경쟁력의 핵심 전략으로 자리 잡고 있다”며 “불확실한 경제 환경 속에서도 친환경 제품과 서비스에 대한 투자가 기업의 성패를 가를 것”이라고 말했다.

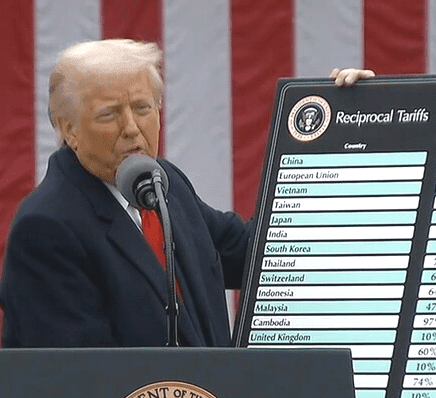

관세·무역전쟁 심화 ··· “공급망 재편·비용 증가·시장 불확실성 확대”

올해 하반기 모든 산업 전반에 관세 및 무역전쟁 심화로 인한 공급망 재편, 비용 증가, 시장 불확실성 확대라는 공통적인 도전에 직면하고 있다. 특히 미중 무역 갈등이 단순한 관세 분쟁을 넘어 기술, 안보, 지정학적 경쟁으로 심화되면서 장기적인 산업 구조 변화가 불가피해 보인다.

산업별로 보면 반도체 산업의 경우 인공지능(AI) 투자 확대로 인한 수요 증가와 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 재정비 기회가 있다.

조선 산업은 미중 해운 갈등으로 인한 반사이익을 기대할 수 있으며, 자동차 산업은 현지 생산 확대와 전기차 시장 재편 과정에서 새로운 경쟁력을 확보할 수 있다. 전자산업은 생산 거점 다변화와 공급망 재구축을 통해 중장기적 경쟁력을 강화할 기회가 있다.

미중 무역 갈등과 관세 정책의 불확실성은 내년까지 지속될 것으로 예상된다. 이는 글로벌 공급망 재편을 가속화하는 촉매제로 작용할 것으로 보인다.

업계 관계자는 “한국 기업들은 단기 대응을 넘어 중장기적인 생산 및 공급망 전략의 전면 재정비가 필요한 시점”이라며 “특히 미중 양국에 모두 의존하는 한국 산업들은 제3국 생산 거점 확대, 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 조정, 원자재 및 부품 조달 다변화 등 다층적 대응 전략이 요구된다”고 말했다.

- LG전자, 1분기 최대 매출 달성… 가전·전장·HVAC 고른 성장

- HD한국조선해양, 1분기 영업이익 436% 폭증··· “친환경·ESG 투자 통했다”

- ‘1분기 실적 선방’ 포스코홀딩스 “친환경·ESG 투자, 미래 성장동력 확보”

- 비수기도 잊은 SK하이닉스, 올해 1분기 영업익 7조4405억원 기록

- AI칩 규제로 확산된 미중 갈등··· SK하이닉스·삼성전자 영향 우려

- 미국發 관세폭탄에 스마트폰 시장 대혼전··· 출하 1위 ’삼성'·판매 1위 '애플 '

- 삼성전자, 1분기 영업익 6.6조… AI 폰 갤럭시 S25 '깜짝 실적' 이끌어

- DB하이텍, DB그룹 ‘캐시카우’ 부상··· "제2의 두산밥캣"

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)