고로부터 바다까지··· 철강슬래그, 그린산업 탈바꿈

시멘트 원료 넘어 희토류 회수·탄소 포집까지

한때 철강 폐기물로만 취급되던 철강슬래그가 이제는 천연자원을 대신하는 자원으로 탈바꿈하고, 나아가 희토류 회수부터 탄소 포집까지 친환경 기술의 핵심 소재로 주목받고 있다. 철강슬래그의 순환자원이 단순한 처리 단계를 넘어서 탄소중립 시대를 이끄는 산업 생태계의 새로운 축으로 자리 잡고 있다.

24일 철강업계에 따르면 2024년 한 해 동안 국내 철강업계가 낸 성과는 눈에 띈다. 한국철강협회 철강슬래그위원회에 따르면 연간 2491만t의 철강슬래그를 재활용해 96.3%의 재활용률을 달성했다. 애초 목표였던 95%를 웃도는 수치다. 고로슬래그는 1449만t을 발생시켜 97.5%를, 제강슬래그는 1011만t을 발생시켜 94.5%를 재활용했다. 연간 2500만t에 달하는 슬래그를 완전히 재활용하는 것은 천연자원을 절약하고 탄소중립 목표를 달성하는 핵심 과제가 되고 있다.

“쓸모 없는 것에서 쓸모 있는 것으로”

철강슬래그는 고로슬래그와 제강슬래그로 나뉘는데 고로슬래그는 시멘트 원료와 콘크리트 혼합재로, 제강슬래그는 복토재와 도로 포장 골재로 쓰인다. 각각의 특성에 맞게 용도를 최적화한 것이다.

지난해 국내에서 생산된 고로슬래그는 대부분 시멘트 원료로 활용됐다. 한국철강협회 분석에 따르면, 고로슬래그 시멘트를 통해 매년 360만t의 이산화탄소(CO2)를 줄일 수 있다. 포스코그룹의 친환경 시멘트 ‘포스멘트’는 석회석 대신 고로슬래그를 사용해 기존 시멘트보다 이산화탄소 배출을 최대 60%까지 낮춘다.

제강슬래그는 올해 6월 국도 3호선 포장재로 처음 적용돼 성과를 냈다. 도로의 내구성이 일반 아스팔트보다 최대 2.2배 높았다. 바다에서는 철강슬래그로 만든 인공어초 ‘트리톤’이 전국 30여 곳 바다에 6559개 설치되며 해양생태계 복원과 블루카본 확산에 기여하고 있다.

철강슬래그 연간 2500만t 발생··· 재활용률 100% 도전

철강업계의 슬래그 자원화 의지는 올해 더욱 뚜렷해졌다. 2025년에는 발생량이 2460만t으로 소폭 줄어들 것으로 보이지만, 재활용 목표는 한층 높았다. 고로슬래그 114.6%, 제강슬래그 103.0%라는 목표치는 지난해 남은 재고까지 완전 활용하겠다는 의지를 반영한다. 단순한 부산물이 아닌 활용 가능한 자산으로 인식이 정착된 셈이다.

아울러 한국전력공사는 포스코그룹과 협력해 지중배전 시설에 포스멘트를 적용하기로 결정했다. 이런 움직임은 유럽 각국이 고로슬래그 활용을 제도적으로 인정하며 친환경 건설 소재 확산에 나서는 흐름과도 맞닿아 있다.

철강 업계 한 관계자는 “연간 2500만t의 철강슬래그를 모두 활용하는 것은 천연자원을 보호하고 탄소중립 시대를 앞당기는 핵심”이라며 “활용 범위를 더 넓혀 재활용률 100%를 조기 달성하겠다”고 말했다.

희토류 회수부터 탄소 포집까지··· 공급 부족·환경오염 문제 해결

철강슬래그는 자원 재활용을 넘어 첨단 기술로 확장되고 있다. 광주과학기술원 연구팀은 지난해 10월 철강슬래그에서 희토류를 80% 이상 회수할 수 있는 단백질 흡착제를 개발했다. 이 단백질 흡착제는 15종의 희토류를 선택적으로 회수하며, 자연 분해돼 환경오염 걱정 없이 반복 사용이 가능하다. 희토류는 스마트폰, 반도체, 항공우주 등 첨단산업에 필수적인 소재로, 철강산업 폐기물인 슬래그에서 회수함으로써 희토류 공급 부족 문제와 환경오염 문제를 동시에 해결할 수 있다.

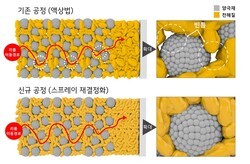

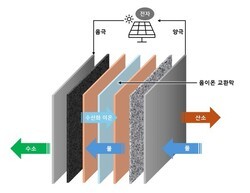

해외에서는 슬래그를 활용한 탄소 포집 기술이 상용화 단계에 접어들었다. 캐나다의 카비크리트는 시멘트 대신 철강슬래그를 사용해 CO2를 주입해 탄산염 형태로 고정시키는 콘크리트를 개발했다. 이 방식은 배출된 CO2를 영구 저장하면서 압축 강도도 기존 제품보다 최대 30% 향상시킨다.

전문가들은 철강슬래그야말로 천연자원을 훼손하지 않고 재활용할 수 있는 진정한 순환형 자원이라고 입을 모은다.

철강업계 한 관계자는 “철강슬래그는 이제 단순한 산업 부산물이 아니라 친환경 건설자재이자 해양 복원재, 더 나아가 희토류 공급원으로서 그 가치를 새롭게 인정받고 있다”며 “앞으로 철강슬래그의 활용 범위가 더욱 확대되면서 철강산업과 환경 정책 간 시너지가 강화되고 국내외 녹색 혁신의 대표 사례로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)