1조1000억 리튬 광산 투자··· 글로벌 배터리 소재 공략 본격화

자원 확보전 뛰어든 포스코, ‘광산부터 양극재까지’ 통합 전략 가속

2026년 공급부족 대비한 선제 투자, 환경·가격 리스크는 숙제

포스코홀딩스가 호주와 아르헨티나 리튬 광산에 총 1조1000억원을 투입하며 글로벌 배터리 소재 시장 공략에 본격 나섰다. 리튬 가격이 급락한 2년간의 저점 시기를 활용해 우량 자원을 선점함으로써, 2026년부터 본격화될 공급부족 시대에 선제 대응하겠다는 전략이다. 다만 환경 규제 강화와 글로벌 공급 불확실성, 정책 변화 등 외부 변수가 향후 사업 성패를 가를 핵심 리스크로 떠올랐다.

중국 의존 64%··· “리튬을 잡아야 산다”

13일 업계에 따르면 한국은 리튬 수입의 95%를 중국과 칠레에 의존하고 있으며, 이 가운데 중국 비중이 64%에 달한다. 리튬은 양극재 원가의 60~70%를 차지해 가격 변동이 곧 국내 배터리 기업의 수익성과 직결된다. 2030년 중국의 리튬 수요는 131만9000t에 이를 전망이지만 최대 생산량은 116만3000t에 불과해 15만t 이상의 공급 부족이 예상된다.

글로벌 리튬 수요도 빠르게 늘고 있다. 2025년에는 전년 대비 26% 증가한 146만t에 이를 전망이다. 특히 에너지저장시스템(ESS) 시장이 올해 전기차 144만대분 수준에서 2030년 500만대분 이상으로 확대되며 새 수요를 이끌 것으로 보인다. 글로벌 투자은행(IB) UBS는 올해 리튬 수요가 전년보다 18% 증가한 150만t에 도달하며 “시장 사이클이 저점을 통과했다”고 진단했다.

호주·아르헨티나 동시 투자··· 자원 다변화 전략

포스코의 이번 투자는 서로 다른 리튬 공급원을 동시에 확보하기 위한 다변화 전략의 일환이다. 호주 프로젝트에는 약 1조원이 투입된다. 포스코홀딩스는 광산기업 미네랄 리소스가 신설하는 중간지주사 지분 30%를 약 7억6500만달러(약 1조1225억원)에 인수해, 서호주 워지나·마운트마리온 광산으로부터 연간 27만t의 리튬 정광을 확보한다. 이는 수산화리튬 약 3만7000t, 전기차 86만대 생산분에 해당한다. 단순 원료 조달을 넘어 광산 경영에 직접 참여하고 배당 수익을 확보할 수 있으며, 향후 정광 제련사업으로의 확대도 검토 중이다.

아르헨티나 투자에는 약 950억원이 투입된다. 포스코는 캐나다 자원개발회사 LIS의 현지 법인 지분 100%를 6500만달러에 인수했다. 이 지역은 2018년 확보한 옴브레 무에르토 염호 북부 광권과 인접해 있어 기존 인프라와 운영 경험을 활용한 시너지 창출이 가능하다.

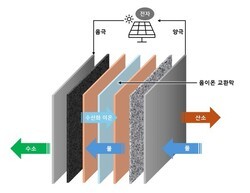

원료부터 재활용까지··· 완전한 수직계열 체계 구축

이번 투자는 장인화 포스코그룹 회장이 추진 중인 ‘2 Core(철강·이차전지소재) + New Engine(신사업)’ 전략의 핵심 축이다. 포스코그룹은 2030년까지 이차전지소재 부문에서 매출 62조원을 달성한다는 목표를 세웠다. 구체적으로 리튬 42만3000t(매출 13조6000억원), 양극재 100만t(36조2000억원), 음극재 37만t(5조2000억원), 리사이클 7만t(2조2000억원) 규모다.

포스코는 원료 확보부터 정제, 소재화, 재활용에 이르는 수직계열화 체계를 구축했다. 이번 투자는 이중에서도 원료 확보단계 강화를 위한 조치다. 전남 광양을 ‘배터리 클러스터’로 육성하는 계획도 병행 중이다. 2025년까지 광양에서 연 15만t의 양극재를 생산할 예정으로, 이는 올해 그룹 전체 양극재 생산 목표 34만5000t의 43% 수준이다.

포스코의 행보는 경쟁사 LG화학과도 대비된다. LG화학이 자회사 LG에너지솔루션의 배터리셀 중심으로 양극재 생산능력(2026년까지 26만t)을 확대하는 전략을 택한 반면, 포스코는 공급망 상류 단계인 자원 확보에 집중하는 모습이다.

환경·정책 리스크 여전··· 포스코 리튬 전략 시험대

공격적인 투자에도 불구하고 리스크 요인도 적지 않다. 아르헨티나에서는 환경단체 및 원주민 단체의 반발로 일부 리튬 채굴 프로젝트가 중단된 바 있다. 세르비아 자다르 광산 개발도 환경 시위로 지연됐다. 리튬 채굴 과정에서 발생하는 물 손실 문제는 지역사회 갈등의 근본 원인으로 꼽힌다.

또한 글로벌 공급 확대로 인한 가격 변동성은 투자 수익성에도 영향을 미칠 수 있다. 경기 회복과 함께 폐쇄됐던 광산이 재가동될 가능성이 있으며, 미국 트럼프 2기 행정부의 전기차 정책 방향도 변수가 될 수 있다. 그룹 내 계열사 간 수익성 조율과 협업 체계 강화 역시 과제로 남아 있다. 포스코퓨처엠은 올해 1분기 흑자전환에 성공했지만 배터리 소재 부문의 채산성 개선은 여전히 숙제다.

업계 한 관계자는 “포스코의 이번 투자는 리튬 가격 저점에서 우량 자원을 선점하고, 지역 다변화로 리스크를 분산하며, 광산 경영 참여를 통해 성장 기회를 확보하는 구조로 설계됐다”며 “환경 규제와 공급 불확실성, 정책 변화 등에 대한 대응력이 향후 투자 성과의 핵심 변수가 될 것”이라고 말했다.

- 포스코홀딩스, 3분기 영업익 6390억원··· “철강 본업 경쟁력 회복”

- 장인화 회장 “AI로 만드는 K-Safety, 세계에 확산시키겠다”

- 장인화 회장 “대전환 시대··· 기술 초격차로 포스코 미래 연다”

- 총체적 위기 韓철강··· 생존 법은 ‘스페셜티’

- '57년 무분규' vs '끊임 없는 분규'··· 엇갈린 철강 양대 기업

- 포스코그룹, 외부 전문가 중심 ‘안전혁신·미래전략 자문위’ 출범

- “30년 만의 재도전”··· 포스코의 해운업, 도박일까 돌파구일까

- [2035 NDC 논란] “감축은 필수, 생존은 불확실”··· 철강업계 ‘탄소 딜레마’

- 미중 배터리 전쟁, 한국 기업에 '특수' 안겼다

- “희토류 80% 회수 혁신”··· 철강슬래그, 미래 핵심자원으로 부상

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)