국내 3사, LFP로 눈 돌려 미국 시장 공략…中, 삼원계 기술력 추격

차세대 기술 ‘전고체 배터리’, 韓·中 기업 모두 총력전

글로벌 배터리 시장 주도권을 두고 한국과 중국이 본격적인 ‘진검승부’에 돌입했다. 삼원계 배터리(니켈·코발트·망간, NCM)에 집중해왔던 국내 배터리업계는 중국이 강점을 가진 LFP(리튬·인산·철) 배터리로 눈을 돌리고 있다. 반면 중국 업체들은 그간 한국이 선도했던 삼원계 배터리 개발에 속도를 내고 있다. 양국은 ‘게임 체인저’로 불리는 전고체 배터리 개발에서도 총력전을 펼치는 중이다.

◇ 韓 LFP 전환 vs 中 삼원계 집중... 뒤바뀐 양국의 전략

국내 배터리 3사는 최근 LFP 배터리 양산 체계 구축에 집중하고 있다. 지난달 1일 LG에너지솔루션은 미국 미시간 홀랜드 공장에서 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 대규모 양산에 돌입했다고 밝혔다. 뿐만 아니라, 업계와 외신에 따르면 LG에너지솔루션이 제너럴모터스(GM)과 합작한 테네시주 공장의 일부 생산라인 일부를 LFP 배터리 전용으로 전환하는 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.

삼성SDI도 GM과 합작해 2027년 완공 예정인 미국 인디애나 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다. 해당 공장은 당초 삼원계 배터리만 생산할 목적으로 설계됐지만 전략 수정에 나선 것이다. 또한 삼성SDI는 2026년 상반기 출시 목표로 LFP 배터리 기반의 ESS 제품 ‘SBB(Samsung Battery Box) 2.0'을 개발하고 있다.

전기차 중심 배터리 생산 구조에서 다양한 포트폴리오로 확장을 예고한 SK온 역시 LFP 배터리와 폼팩터 개발을 완료했으며, ESS용 LFP 배터리 수주에 집중하는 등 LFP 배터리 강화에 나서고 있다. 이러한 흐름을 감안했을 때 SK온이 포드와 합작해 미국 켄터키주, 테네시 주에 짓고 있는 합작공장도 LFP 생산라인을 도입할 것으로 전망된다.

이러한 현상은 최근 나타난 현상이다. 원래 국내 배터리기업들은 삼원계 배터리에 집중해 왔다. LFP 배터리는 인산철 등 원재료가 풍부해 원재료 수급 및 대규모 생산 등으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 CATL, 비야디(BYD) 등 중국 기업들이 선도해왔다.

삼원계 배터리는 LFP 배터리와 비교했을 때 높은 에너지 밀도로 동일한 용량 대비 무게를 줄일 수 있어 더 긴 주행거리를 확보할 수 있다. 그러나 삼원계 배터리의 원재료인 코발트, 니켈은 LFP의 원재료인 인산철보다 20%~50% 가량 비싸다. 때문에 국내 기업들은 삼원계 배터리로 프리미엄 전기차 시장을 노렸고, 중국 기업들은 LFP 배터리로 보급형 전기차 시장을 선점해 온 것이다.

하지만 상황이 달라졌다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 장기화와 미국 정부가 전기차 보조금 조기 폐지 등 전기차 지원 정책을 축소하면서 주요 완성차 업체들이 전기차 가격 인하에 나서면서 삼원계 배터리보다 가격이 저렴한 LFP 배터리 체택이 확대되고 있다.

여기에 최근 인공지능(AI) 산업의 호황, 재생에너지 인프라 확대 등으로 수요가 늘고 있는 ESS는 삼원계 배터리와 비교해 가격 경쟁력과 함께 안전성이 높은 LFP 배터리 수요가 이어지고 있다. 전기차 배터리 중심 구조의 사업에서 포트폴리오 다각화를 노리고 있는 국내 기업들이 LFP 배터리에 주목하게 된 이유다.

물론 중국 기업들도 한국 기업과 비슷한 상황이다. 중국 기업들은 한국 기업들이 강점을 가지고 있던 삼원계 배터리에 기술을 쌓고 있다. 북미와 달리 유럽은 전기차 전환에 집중하고 있는 상황이다. 중국 기업들은 유럽의 시장 공략을 위해 삼원계 배터리 개발에 박차를 가하고 있다. 실제 CATL 등 중국 배터리기업들은 유럽 현지에 삼원계 배터리 생산라인을 구축하며 현지 완성차 업체와 협력을 강화하고 있다. 기술 격차를 줄여 프리미엄 시장을 도모하기 위한 전략이다.

업계 관계자는 “LFP 배터리는 보급형‧중저가 전기차에, 삼원계 배터리는 프리미엄 전기차에 탑재되는 투트랙 전략이 유효할 것”이라며 “그동안 중국 기업들이 가격 경쟁력을 앞세워 LFP 배터리 시장에서 점유율을 높여왔지만 최근 북미지역에서 탈중국 기조가 뚜렷해지고 있기 때문에 국내 기업들도 LFP 배터리로 충분히 경쟁할 수 있을 것”이라고 전망했다.

◇ 차세대 배터리 ‘전고체 배터리’ 경쟁도 본격화

한편, 한국과 중국 배터리 기업들은 차세대 배터리 개발에도 각축전을 벌이고 있다. 배터리 업계가 주목하고 있는 차세대 배터리는 ‘전고체 배터리’다.

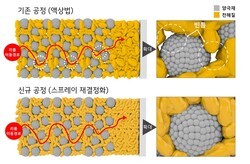

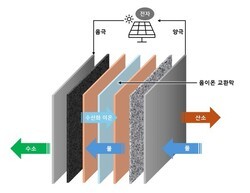

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 배터리로, 높은 에너지 밀도와 긴 수명, 그리고 높은 안정성을 확보할 수 있어 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다.

특히 국내 기업들은 LFP 배터리로 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율을 높여가고 있는 중국 기업들의 독주를 막기 위해 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.

우선 삼성SDI는 지난 2023년 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축했으며, 2027년 황화물계 전고체 배터리 양산을 목표로 하고 있다. 실제 삼성SDI는 지난해 말 다수 고객에게 전고체 배터리의 샘플을 공급해 평가를 진행했으며, 다음 단계의 샘플도 준비하고 있다.

SK온도 2028년까지 고분자 산화물 복합계 고체배터리, 황화물계 고체 배터리의 시제품을 생산하고, 2030년까지 상용화를 목표로 전고체 배터리 기술 개발에 집중하고 있다.

LG에너지솔루션은 2030년 황화물계 전고체 배터리를 상용화한다는 계획이다. 이를 위해 LG에너지솔루션은 올해 파일럿 라인을 구축하고 양산을 위한 공정을 준비한다는 방침이다.

중국 업체들도 전고체 배터리 개발 및 양산에 총력을 다하고 있다. 테슬라, 비야디 등을 거래추로 둔 ‘펑후이에너지’는 지난해 8월 에너지 밀도 280Wh/kg, 600회 충방전 후 90% 성능 유지가 가능한 전고체 배터리를 개발했다고 밝혔다. 펑후이에너지는 해당 배터리를 올해 소규모 생산하고, 2026년 본격 양산한다는 계획이다.

CATL도 2027년 전고체 배터리의 소량 생산에 돌입해 2030년 대량 생산을 목표하고 있다. CATL은 이러한 목표를 앞당기기 위해 대규모 투자를 진행하고 있다. CATL은 전고체 배터리 파일럿 라인을 가동하고 있으며, 지난해 전고체 배터리 부문 인력 1000명 이상 늘렸다. 이를 통해 황화물 전고체 20Ah(암페어) 용량의 샘플을 시범 생산했다.

중국 정부도 전고체 개발에 전폭적인 지원에 나서고 있다. 중국 정부는 지난해 CATL 등 6개 기업이 참여한 전고체 개발 프로젝트에 60억위안(약 1조1986억원)을 투자했다. 이러한 지원을 기반으로 중국 전기차협회는 전고체 배터리를 탑재한 전기차가 2027년 출시, 2030년 양산에 돌입할 것으로 전망하고 있다.

배터리 업계 관계자는 “전고체 배터리는 말 그대로 미래 기술로, 소재 개발, 제조 공정, 신뢰성 확보 등 풀어야할 난제들이 산적돼 있다”며 “현재 중국 업체들의 홍보성 발표는 일부 과장된 측면이 있다“고 지적했다. 이어 ”미래 기술은 속도도 중요하지만 완성도도 중요한 만큼 국내 배터리 업계는 서두르지 않고 완성도를 높이는데 집중할 것으로 전망된다”고 분석했다.

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)