영국 해상풍력, 가정 전력량 50% 생산...

노동당, 보수당 정권 바뀌어도, 에너지 정책은 "하나로"

북해 유전은 한때 세계 3대 유전으로 불리며 영국 경제를 지탱해온 상징이었다. 그러나 이제 북해는 더 이상 석유를 펑펑 쏟아내는 유전이 아니다. 세계 최대의 고정식 해상풍력발전 단지와 세계 최대 부유식 해상풍력발전 단지를 모두 품고 있는 청정 에너지의 바다로 변신했다.

영국의 해상풍력 발전 용량은 현재 14.7GW(기가와트)로 중국(36.8GW)에 이어 세계 2위다. 이 전력량은 현재 영국 전체 가정 수요의 절반을 충당할 수 있는 규모다. 한국의 6.5배나 된다.

영국 정부는 변화의 속도를 더 높인다. 2030년까지 50GW로 늘릴 계획이다. 그렇게 되면 영국 전력의 95%가 재생에너지로 전환된다.

하지만 20년 전만 해도 영국의 발전상황은 지금과는 딴판이었다. 2005년 화석연료 발전 비중이 75%나 됐고, 원자력발전도 19% 정도였다. 풍력발전은 비중은 1%도 안됐다.

북해는 한마디로 '상전벽해'를 겪으며, 미래 영국 에너지와 경제를 이끌고 있다. 이런 변화의 이유에 대해 많은 사람들이 영국의 북해의 '풍부한 바람'을 지목한다. 물론 그것이 사실이긴 하다. 영국 북해 연안엔 평균 시속 9m의 바람이 일정한 방향으로 불어 해상풍력발전에 유리하다.

세계 풍력의 중심으로 '상전벽해' 영국의 교훈은 '일관성'

하지만 단순히 '강한 바람' 때문은 아니다. 업계에선 영국 정부의 일관성 있고 유연한 정책이 더 큰 역할을 했다고 입을 모은다. 보수당과 노동당 등 정부의 성격과 관계없이 영국 정치권은 에너지 정책에 관해선 한 목소리를 내며, 거대한 변화를 이뤄냈다는 것이다.

처음 해상풍력의 비전을 제시한 것은 토니 블레어 노동당 정부였다. 블레어 총리는 영국의 해상풍력의 성공을 이끈 것으로 평가받는 '입찰라운드 제도'를 도입했다. 입찰라운드 제도는 정부가 해상풍력 가능 지역을 선정하고, 사업자들을 대상으로 입찰을 통해 선정하는 제도다.

해상풍력을 활성화시키기 위해서 노동당은 재생에너지 의무화제도(Renewables Obligation)를 도입했다. 전력 공급자들이 일정 비율의 전기를 재생에너지로부터 공급하도록 의무화해 투자자들의 수익성을 보장한 것이다.

이어진 데이비드 캐머런 보수당 정부는 이를 계승하고 보강한 '차액 결제 계약'(CfD) 제도를 만들었다. 기준가격을 정해놓고 도매가격이 낮으면 정부가 차액을 보전하고, 높으면 초과수익을 환수하는 방식의 CfD는 기업들의 투자 활성화를 유도했다. 이런 제도적 뒷받침으로 올해 영국은 제7차 라운드를 통한 사업자 모집에 돌입했다.

그 과정에서 진보든 보수든 정책 방향은 늘 같았다. 노동당과 보수당은 교육정책, 브렉시트 등에 대해선 치열한 싸움을 벌였지만 에너지 정책에 대해선 한 목소리를 냈다. 그 결과 영국은 2008년 세계 최초로 기후변화법을 제정했고, 2019년엔 2050년 탄소중립을 아예 법제화했다. 법적 근거까지 마련되니 기업들은 아무 두려움 없이 과감하게 투자할 수 있었다.

한국, 진보는 '탈원전', 보수는 '원전 확대' 정파성 돌파해야

제21대 대통령직에 도전한 이재명 더불어 민주당 후보와 김문수 국민의힘 후보의 에너지 정책은 재생에너지 중심과 원자력 중심이라는 극명한 대조를 보이고 있다. 전문가들은 이로 인해 에너지 산업 생태계의 불확실성이 증폭되고 있다고 지적한다.

역대 정부의 에너지 정책은 정권이 바뀔 때마다 변화했다. 일관성을 없고 상대 당 정책과 반대 방향으로 갔다. 진보 정권은 신재생을 '선'으로, 원전을 '악'으로 규정했다. 진보 정권이 들어서면, 곧바로 '탈원전'으로 갔고, 보수 정권이 집권하면 이전 정부 정책을 손바닥처럼 뒤엎었다. 정교한 계산과 진지한 토론 없이, 지지자들의 취향에 맞춘 것이다.

한 에너지 기업 경영인은 "한국 정치권의 에너지 정책이 너무 편향적"이라며 "다른 건 몰라도 에너지 정책에 대해선 정파를 초월한 일관된 방향을 잡아야 한다"고 지적했다.

또 다른 재생에너지 기업 관계자는 "한국의 바람은 북해보다는 약하지만, 글로벌 기준에서 보면 나쁘지 않은 중상위 풍속"이라고 말한다. 일조량도 중동이나 미국 보다는 적지만, 중북부 유럽에 비하면 좋은 편이라서 대규모 투자를 유인하는 정책만 따라주면 가능성이 충분하다는 얘기다.

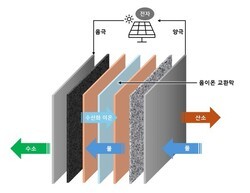

전문가들은 미래 전력 수요를 객관적으로 분석하고, 실현 가능한 신재생에너지 로드맵을 확고하게 세운 뒤, 부족한 부분은 소형모듈원전(SMR) 등 안전성이 보장된 발전으로 채우면 된다고 말한다.

박원서 유니슨 대표는 "해상풍력 같은 재생에너지 사업은 장기 투자가 필수"라며 "영국처럼 국가 에너지 정책이 일관성을 유지해야 기업들이 안심하고 적극 투자에 나설 수 있을 것"이라고 강조했다.

![[그린리더를 만나다] AI·데이터·과학으로 무장한 해양쓰레기 해결사, 홍선욱 오션 대표 인터뷰](https://cdn.greenpostkorea.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/305155_307389_180_1764116282_250.jpg)