“우리는 남아 있는 라듐으로 눈썹, 입술, 속눈썹을 칠한 뒤 암실로 들어가 서로를 쳐다봤어요.”

마리는 콧구멍 주위와 눈썹을 따라 야광 물질을 칠했고 우아하게 콧수염을 그린 뒤 익살스러운 턱을 그려 넣었다. 소녀들은 서로를 바라보며 낄낄댔다. 그들에게는 정말 재미있는 놀이였다.

“우리는 불을 끈 뒤 거울을 보고는 한바탕 웃었어요. 어둠 속에서 우리는 빛이 났죠!”

-케이트 모어, ‘라듐걸스’ 중

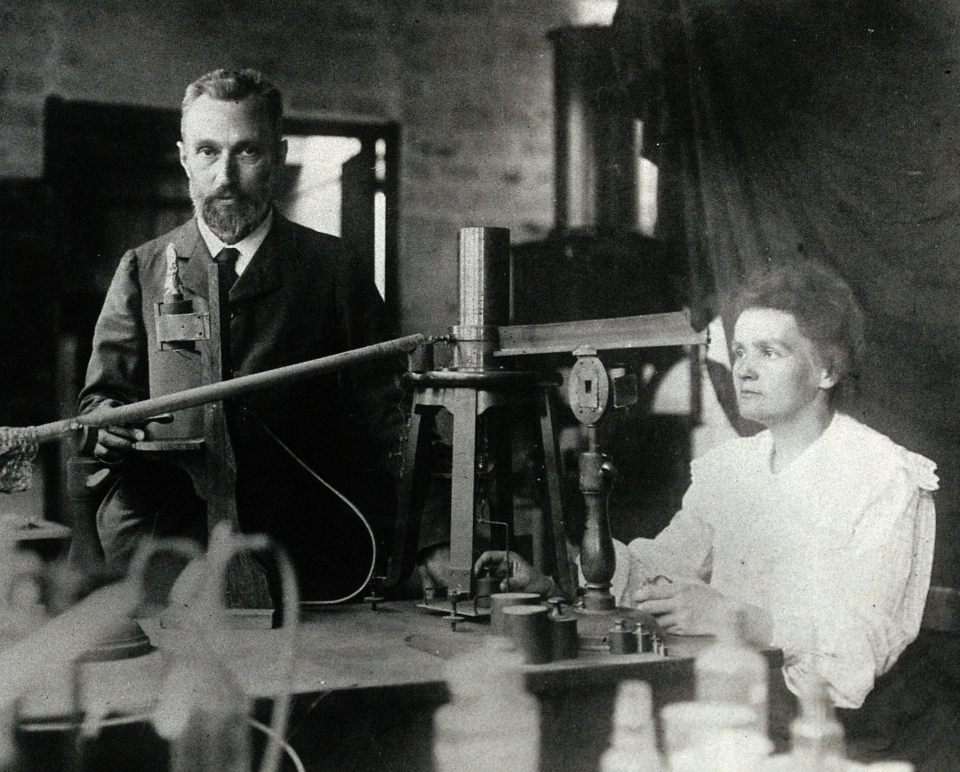

[그린포스트코리아 홍민영 기자] 1898년 프랑스의 물리학자이자 화학자인 마리 퀴리는 방사능 물질인 라듐(Radium)을 발견했다.

마리는 우라늄 광석인 피치블렌드에 염화라듐이 포함돼 있는 것을 발견하고 이를 전기 분해해 금속 라듐을 얻었다. 여기에는 무려 8톤의 우라늄 폐광석과 수천 번의 분리·정제 과정, 4년이라는 시간이 필요했다.

당시 라듐의 등장은 충격이라고 해도 과언이 아니었다. 방사성 물질을 연구하는 방사화학의 시대가 열렸고, 특히 암세포를 파괴하는 효과가 있다고 알려져 치료제로도 활용됐다. 마리 퀴리는 새로운 방사성 원소를 탐구하는 계기를 제공한 공로로 1903년 노벨물리학상을 수상했다.

사람들은 새로운 물질에 열광했다. 라듐이 건강에 좋다고 믿는 이들은 라듐 버터, 라듐 우유를 만들어 먹었으며 식수에 섞어 마시기도 했다.

무엇보다 매력적인 것은 라듐이 어둠 속에서 빛이 난다는 점이었다. 마리 퀴리는 라듐을 머리맡에 두고 잤던 것으로 전해졌다. 또 여성들은 라듐이 들어 있는 립스틱을 바르거나 손톱에 칠했다.

1910년대 중반에서 1920년대 초반 미국에 ‘라듐 다이얼사’ 등 라듐 시계 회사들이 설립됐다. 이들은 시계판 숫자에 라듐 페인트를 발라 어둠 속에서도 빛나는 야광시계를 만들어 판매했다. 야광시계는 폭발적인 인기를 누렸다.

회사는 이 일을 위해 많은 여성 노동자를 고용했다. 이들은 사람들로부터 ‘라듐걸스’ 또는 ‘천사’라는 애칭으로 불렸다. 몸에 묻은 라듐 성분이 빛을 발해 신비스럽게 보였기 때문이다.

라듐걸스는 시계판에 페인트칠을 할 때 좀 더 정확하게 바르기 위해 붓을 입에 넣어 뾰족하게 만드는 ‘립 페인팅’ 작업을 반복했다. 이렇게 칠한 시계판이 하루에만 250개에 달했다.

일이 끝나고 나면 남은 라듐을 몸에 바르며 놀기도 했다. 어둠 속에서 반짝거리는 라듐은 일에 지친 여성들에게 즐거움을 선사하는 장난감이 됐다.

공장 밖의 사람들과 마찬가지로 라듐걸스 역시 아무 것도 몰랐다. 오히려 자신들이 이 일을 할 수 있게 된 것을 행운이라 생각했다.

1923년 라듐은 서서히 어둠을 드러내기 시작했다.

라듐의 구조는 칼슘과 비슷하다. 칼슘인 척 신체를 속여 뼈에 축적되고 골수를 파괴해 빈혈과 백혈병을 일으킨다. 만병통치약으로 알려졌던 라듐이 사실은 죽음을 불러 오는 '독'이었던 것이다.

이 무렵부터 이가 빠지고, 다리뼈가 으스러지며, 아래턱이 통째로 빠지는 등 끔찍한 병이 라듐걸스 사이에서 발현하기 시작했다. U.S 라듐 주식회사에서 1924년 한해에만 9명이 숨졌다. 수 많은 의사를 찾아갔지만 아무도 원인을 알지 못했다.

동료들의 죽음을 지켜보던 라듐걸스는 병의 원인이 라듐에 있다고 주장했다. 병을 조사한 과학자들 역시 병과 라듐이 깊은 인과관계가 있다고 지적했다. 그러나 회사측은 이 같은 사실을 발표하기 거부했다.

1925년 2월 그레이스 프라이어와 4명의 라듐걸스는 회사를 상대로 소송을 제기했다. 회사는 이를 은폐하기 위해 증거를 조작했다. 회사의 방해로 공판 날짜를 잡는 데만 3년이 걸렸다. 그 사이 13명의 라듐걸스가 더 사망했다.

또 다른 시계 제조회사인 라듐 다이얼사는 소송이 진행 중이던 1925년과 1928년 직원들의 방사능 수치를 검사했다. 검사 결과는 은폐됐다. 당시 라듐 다이얼사의 사장은 “검사 결과를 알려줬다면 폭동이 일어났을 것”이라고 말했다.

소송이 제기된 14년 후인 1939년 10월, 법원은 마침내 라듐걸스의 손을 들어줬다. 재판에서 승소 했지만 그동안 50여명의 라듐걸스가 아까운 생명을 잃어야만 했다.

라듐의 발견자인 마리 퀴리 역시 방사능 피폭으로 인한 재생불량성 빈혈에 걸려 사망한 뒤였다.

이 이야기는 케이트 모어의 저서 ‘라듐걸스’, 뮤지컬 ‘마리 퀴리’ 등으로 모습을 바꾸어 현대에 다시 공개됐다.

그러나 다시 태어난 것은 작품만이 아니다.

삼성전자는 “각종 질병과 반도체 제조공정은 무관하다”는 입장을 고수하면서 “노동자의 발암물질 노출과 백혈병 발병의 상관관계를 찾지 못했다”는 조사결과를 내놓기도 했다.

그러나 삼성전자의 반도체 공장에서 6종의 발암성 물질이 사용된 사실이 확인되면서 상황은 역전됐다. 결국 지난해 11월 삼성전자는 회사 책임을 인정하고 공식사과 했다.

이 과정은 라듐걸스의 이야기와 무서울 정도로 비슷하다. 정체불명의 병, 책임을 회피하는 회사, 긴 싸움, 라듐걸스의 이야기는 세월이 흐른 뒤 태평양을 건너 대한민국에서 반복되고 있었던 것이다.

자본과 무지의 위험한 틈에 갇힌 채, 오늘도 싸우고 있는 라듐걸스가 우리 사회 어딘가에 더 있을지 모른다.

hmy10@greenpost.kr