CCS 시장 주목하는 정부와 기업

관련 사업 실패 사례 많다는 지적 제기

정부와 주요 에너지기업들이 탄소중립을 달성하기 위한 기술적 대안으로 이산화탄소 포집·저장(CCS) 기술에 주목하면서 본격적으로 사업 추진에 나서고 있다. 하지만 전 세계에서 현재까지 상용화된 CCS 사업 중 실패한 사업이 성공한 사업보다 압도적으로 많다는 분석이 나왔다. CCS 기술이 온실가스 감축 효과는 적으면서 석유·천연가스 산업의 수명을 연장하고 있다는 지적도 제기된다.

◇ CCS 시장 주목하는 정부와 기업

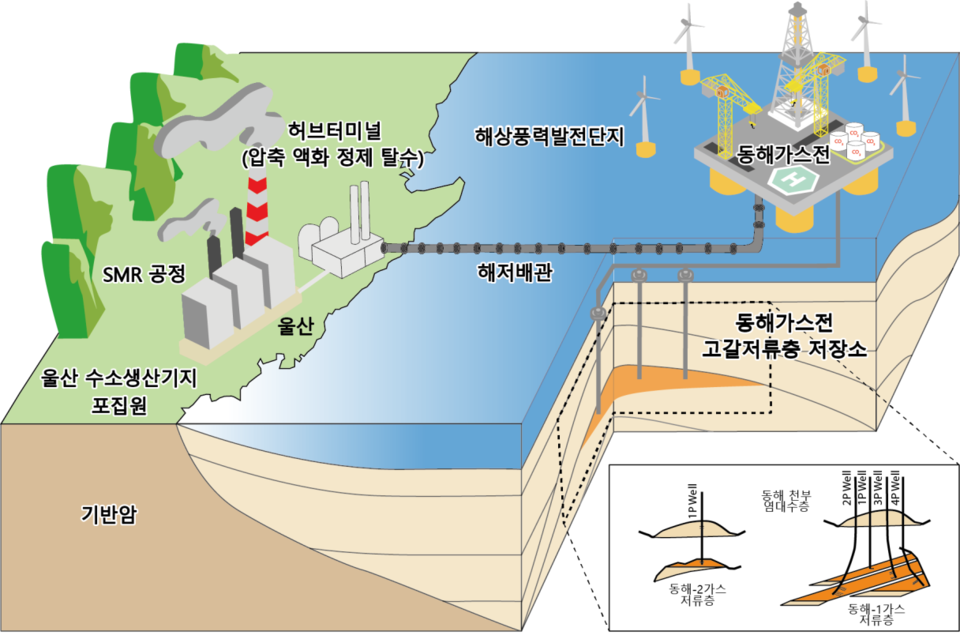

정부가 동해가스전을 활용한 CCS 사업에 본격적으로 나서고 있다. CCS는 발전 및 산업체 등이 화석연료를 사용하면서 발생하는 이산화탄소를 포집한 후 안전하게 육상 또는 해양지중에 저장하는 기술을 말한다.

산업통상자원부는 지난해 11월 ‘동해가스전을 활용한 CCS 통합실증 사업’ 공청회를 열고 관련 사업 기획내용을 공개하고 산·학·연 전문가의 의견수렴을 거쳐 사업을 개선·보완했다. 지난달 3일에는 ‘동해가스전을 활용한 CCS 중규모 실증 인프라 구축사업’ 지자체(포집원 포함) 선정 공고를 발표·개시했다.

국내 주요 에너지기업은 글로벌 기업들과 협업하면서 이산화탄소 저장소 확보에 열을 올리고 있다. SK에너지와 SK어스온, 삼성엔지니어링, 삼성중공업, 롯데케미칼, GS에너지, 말레이시아 페트로나스(Petronas) 등 7개사는 한국-말레이시아 간 탄소 포집·운송·저장사업인 ‘셰퍼드 CCS 프로젝트(Shepherd CCS Project)’ 개발 공동협력에 대한 업무협약(MOU)을 지난달 3일 체결했다.

SK E&S도 지난 6일 호주에서 진행된 해상 이산화탄소 저장소 탐사권 입찰에서 광구 운영권을 획득했다고 밝혔다. 지난 3월 호주 산토스, 셰브론 등 글로벌 에너지기업들과 컨소시엄을 결성하고 입찰에 참여한 SK E&S는 호주 북부 해상 보나파르트 분지에 위치한 G-11-AP 광구를 낙찰받았다.

◇ "전 세계 13개 CCS 사업 중 9개 목표 미달·실패"

정부와 기업들이 CCS 사업에 적극적으로 나서고 있지만, 전 세계에서 현재까지 상용화된 CCS 사업 중 성공한 사례보다는 실패한 사업이 압도적으로 많다는 분석이 나왔다. 미국 에너지경제재무분석연구소(IEEFA)는 지난 1일 ‘처치 곤란의 탄소포집, 우리가 얻은 교훈(The carbon capture crux: Lessons learned)’ 보고서를 발표했다.

IEEFA 보고서는 대규모로 진행되면서 모든 CCS 사업을 포괄할 수 있는 사업 13개를 대상으로 분석했다. 연구 결과 13개의 사업 중 7개는 사업의 목표 포집량을 달성하지 못했고, 2개 사업은 실패했고, 1개 사업은 중단됐다. 조사 대상인 13개 사업의 탄소포집 및 저장량은 현재 전 세계 상용화된 전체 CCS 사업의 저장량의 55%를 차지한다.

이번 보고서를 집필한 IEEFA의 브루스 로버트슨 에너지금융분석가는 “많은 국제기구들과 국가들이 탄소 포집 기술에 의존적인 화석연료의 탄소중립을 계획 중이지만, 이는 쉽게 달성되지 않을 것”이라며 “CCS 기술이 지난 50년간 시도됐지만 많이 실패했고, 지금도 실패하는 중”이라고 강조했다.

◇ “CCS 사업, 석유·천연가스 산업의 수명 연장하고 있어”

IEEFA는 CCS 기술이 온실가스 저감 효과 대신 석유·천연가스 산업의 수명을 연장하고 있다고 지적했다. IEEFA와 글로벌 CCS 협의체(Global CCS Institute)에 따르면, 현재 상용화된 3900만톤의 규모의 CCS 사업 중 69%가 천연가스의 생산과정에서 발생하는 이산화탄소 포집에 활용된다.

문제는 천연가스의 전 주기 온실가스 배출량과 비교했을 때 생산 과정에서 포집할 수 있는 이산화탄소가 소량에 불과하다는 것이다. IEEFA는 “천연가스의 소비(연소) 과정에서 배출되는 온실가스는 전 주기 배출량의 최대 90%에 육박한다”라며 “일부분에 그치는 나머지 이산화탄소를 포집한다는 이유로 석유·천연가스전 개발을 새롭게 추진하는 것은 기후변화를 더 악화하는 일”이라고 지적했다.

포집된 CCS가 온전히 저장되지 않는 것도 문제로 지적된다. IEEFA와 글로벌 CCS 협의체에 따르면 이산화탄소가 온전히 저장돼 실질적인 온실가스 감축에 기여하는 건 27%에 불과하다. 나머지 73%는 포집한 이산화탄소를 지층에 넣고, 그 압력을 토대로 원유를 추가적으로 끌어 쓸 수 있도록 하는 데 활용된다. 이는 원유회수증진(enhanced oil recovery, EOR)이라는 공법으로, 잠재적인 온실가스 배출로 이어질 화석연료를 생산한다는 점에서 기후변화에 대응할 기술이라고 보기 어렵다는 지적이다.

오동재 기후솔루션 연구원은 “재생에너지로의 전환 대신 석탄과 가스 등 화석연료 산업에 CCS를 덧붙여 산업의 수명을 연명하는 것은 결국 국민의 부담으로 전가될 우려가 크다”며 “CCS는 당장 대안이 없는 일부 산업부문에서 온실가스 배출 감축에 제한적으로 활용해야 할 것”이라고 주장했다.

smkwon@greenpost.kr