버려지는 책 줄이려고 전자책 습관 들였더니...

큰 화면 생각나서 태블릿 PC 구매욕이 솔솔

버려지는 것 줄이기 위해 소비습관 바꾸기

기업이나 정부가 아닌 일반 소비자가 실천할 수 있는 가장 확실한 ‘친환경’ 노하우는 ‘쓰레기를 덜 버리는 것’입니다. 플라스틱이든, 음식물 쓰레기든, 아니면 사용하고 남은 무엇이든...기본적으로 덜 버리는게 가장 환경적입니다.

그린포스트코리아 편집국은 지난해 ‘미션 임파서블’에 도전했습니다. 쓰레기를 버리지 않고 주말 이틀을 살아보자는 도전이었습니다. 도전에 성공한 사람은 한 명도 없었습니다. 이틀 동안 쓰레기를 버리지 않는게 말 그대로 ‘불가능한 미션’이었기 때문입니다.

그래도 환경을 포기할 순 없습니다. 하여, 두 번째 도전을 시작합니다. ‘제로웨이스트’입니다. 이틀 내내 쓰레기를 ‘제로’로 만들지는 못할 것 같습니다. 그래서 할 수 있는 것부터 실천하기로 했습니다. 쓰레기를 배출하던 과거의 습관을 하나씩 바꿔보려 합니다. 평소의 습관이 모여 그 사람의 인생과 운명이 결정된다면, 작은 습관을 계속 바꾸면서 결국 인생과 운명도 바꿀 수 있으니까요.

불편하고 귀찮은 일이지만 그래도 한번 해보겠습니다. 제로웨이스트는 아니고 차선책으로 ‘로우웨이스트’입니다. 서른 일곱 번 째는 기자가 읽은 환경 관련 책에 관한 얘기입니다. 나중에 언젠가 버려질 때의 환경영향을 고려해 모두 이북으로 샀습니다. 그런데, 새로 사고 싶은 게 생겼습니다. [편집자 주]

[그린포스트코리아 이한 기자] 미국 베스트셀러 작가 조너선 사프란 포어는 자신의 책 ‘동물을 먹는다는 것에 대하여’를 통해 동물을 대하는 인간의 태도 등에 대해 언급했다. 기자는 그 책을 10년 전 가을에 읽었다. 그때는 환경 분야 기자가 아니었는데, 채식주의자를 인터뷰하기 위해 참고용으로 읽었다.

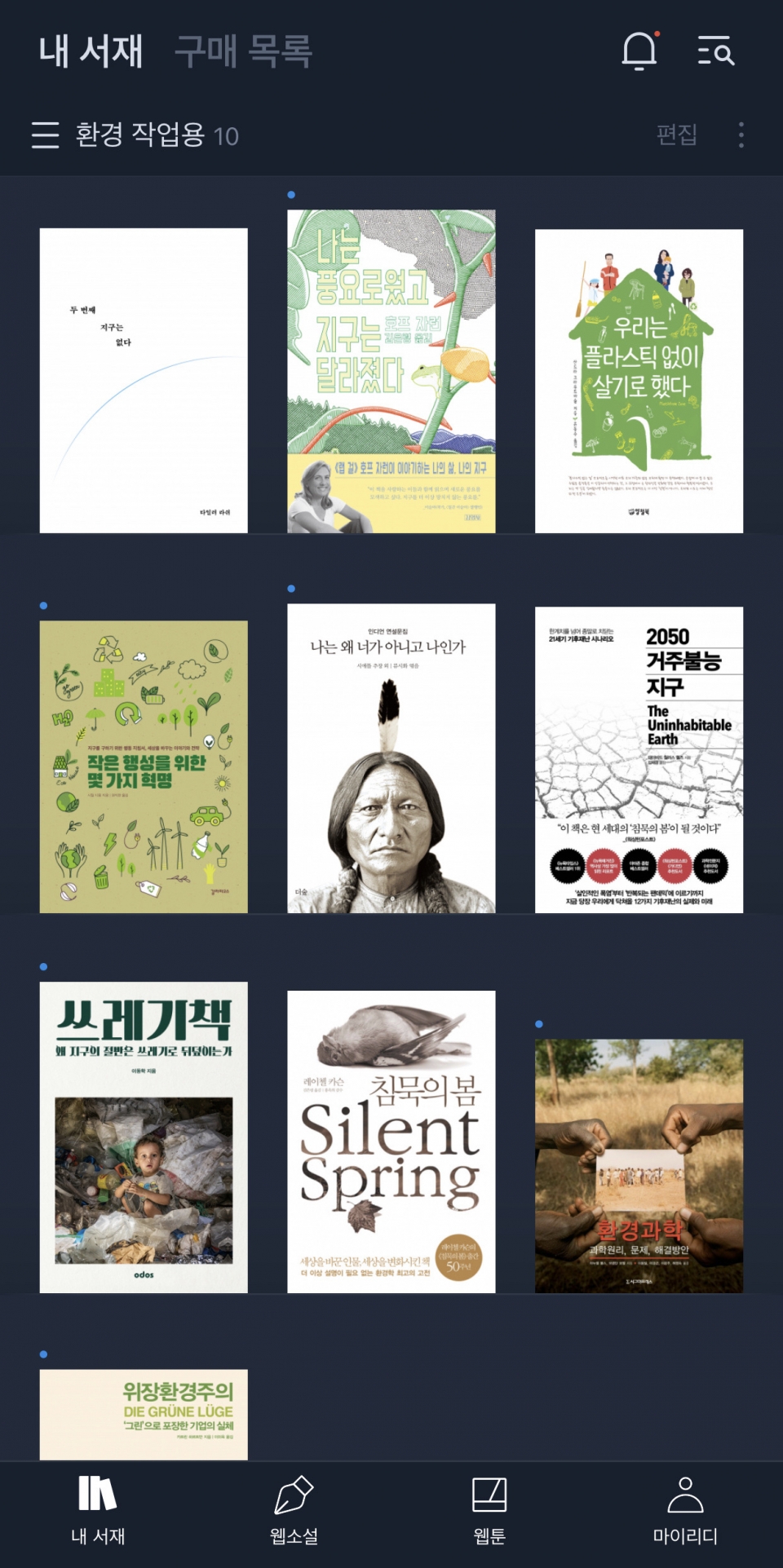

기자가 책을 대하는 시선은 2가지다. 하나는 유희용 그리고 또 하나는 자료조사용이다. 즐겁자고 읽는 책은 대부분 소설, 자료조사용으로 읽는 책은 특정 분야의 책들이다. 환경경제신문을 지향하는 그린포스트에 입사하기로 결정된 후, 환경관련 책 11권을 샀다.

앞서 언급한 포어의 ‘우리가 날씨다’ 뉴욕 매거진 에디터 데이비드 월러스 웰즈가 지은 ‘2050 거주불능 지구’ 생태운동의 어버이라고 불리는 레이첼 카슨의 ‘침묵의 붐’ 과학자이자 교사인 호프자런이 생명과 식량, 에너지 등의 주제로 환경 문제를 짚어낸 ‘나는 풍요로웠고 지구는 달라졌다’ 그리고 플라스틱 관련 다큐멘터리를 본 오스트리아의 한 소비자가 가족들과 함께 제로플라스틱에 도전한 얘기를 담은 ‘우리는 플라스틱 없이 살기로 했다’를 읽었다.

쓰레기센터 대표이자 최근 더불어민주당 최고위원이 된 이동학씨가 전 세계의 쓰레기 관련 현장을 직접 돌아보고 나서 쓴 ‘쓰레기책’ 기업들의 그린워싱 사례를 다룬 카트린 하르트만의 ‘위장 환경주의’ 시애틀 추장의 연설문이 실린 (환경책은 아니지만) ‘나는 왜 너가 아니고 나인가’ 타일러 라쉬의 ‘두번째 지구는 없다’ 환경 다큐멘터리로 주목 받은 바 있는 농업생태주의자 시릴 디옹의 ‘작은 행성을 위한 몇 가지 혁명’ 그리고 생물학 명예교수와 생물 관련 저널리스트가 펴낸 ‘환경과학’을 읽었다.

여기서 언급한 책 말고도 5~6권을 더 읽었다. 구매한 것도 있고 얻은 것도 있다. 그런데 굳이 11권만 따로 언급한 이유가 있다. 오프라인 서점에 가서 책을 산게 아니라 전자책(이북)으로 구매했다.

◇ 버려지는 책 줄이려고 전자책 습관 들였더니...

기자는 전자책 리더기가 없다. 과거 태블릿 PC를 사용했으나 지금은 쓰지 않는다. 전자책을 읽으려면 노트북이나 스마트폰으로 봐야 한다. 거실 소파나 안방에 편하게 누워 읽을 때는 스마트폰으로 봐야 한다. 마냥 편리하다고 생각하지만 사실 그렇지도 않다. 과거 ‘X세대’였던 40대 중반 기자의 눈은 이미 스마트폰으로 책을 읽는게 불편해질 만큼 늙어가고 있어서다. 그럼에도 불구하고 이북으로 환경책을 읽은 이유가 있다. ‘버려지는 것을 줄이기 위해서’다.

책도 쓰레기다. 책의 가치가 쓰레기라는 얘기가 아니라, 지금 읽는 책도 나중에 언젠가는 쓰레기가 될 수 있다는 의미다. 책은 무겁고 자리도 제법 많이 차지해서 이사 때마다 늘 애물단지가 되는 소품이기도 하다. 종이로 만들었으니 재활용하면 된다고 생각하지만 표지 생김새에 따라, 사용한 종이에 따라 재활용이 어려울 수도 있다. 그리고 기본적으로, 소재가 어떠하든 쓰임새가 무엇이든 무언가를 자꾸 버리는 건 지구에 좋은 일이 아니다.

“정말 환경적인 이유만 가지고 전자책을 구매했느냐”고 물으면 고개를 젓는게 맞다. 자리를 차지하지 않고 무겁지도 않으니 편리하다는 고려를 기자 역시 했으니까. 하지만 기자는 책을 좋아하는 편인데, 책읽기를 즐겨하는 사람들 중 꽤 많은 수가 그러하듯, 책장에 잘 꽂힌 책의 모습과 종이를 넘겨가며 읽는 책의 느낌까지 좋아하는 편이다. 웹툰보다 만화책을 좋아하고 눈내리는 겨울 밤 침대에 엎드려 있을때는 넷플릭스보다 소설책 읽는 게 더 낭만적이라고 생각하는 스타일이다. 그런 기자에게 전자책은 (편리함은 인정하지만) 매력적인 물건이 아니다.

어플에 책 11권을 담아두고 읽으면서 편리함의 매력에 깊이 빠지기는 했다. 그래서 최근에는 소설책 여러권과 만화책 시리즈를 전자책으로 구입했다. 집에서는 여전히 종이책 위주로 읽지만 이동중에 잠깐 책을 보거나 대중교통을 이용할 때는 전자책 위주로 읽는다.

책장정리를 하지 않아도 좋다는 점, 무거운 책을 여러 권 포개 집 앞에 내놓지 않아도 된다는 점, 종이를 사용하지 않아도 괜찮다는 점에서는 환경적이다. 물론 전기를 사용한다는 점에서는 이북 역시 지구에 미치는 영향이 있고, 애초에 종이책을 만들었으니 전자책도 나왔겠지만 어쨌든 그린포스트코리아에 입사한 이후에는 버린 책이 없다. 버려지고 난 후의 책이 재활용 된 경우도 있고 일반쓰레기로 처리한 경우도 있고 누군가에게 재사용되고 있는 사례도 있겠지만, 지금은 버려지는 양 자체를 줄였다.

그런데 최근 기자에게 새 고민이 생겼다. 전자책을 읽기 위해 작은 사이즈의 태블릿 PC를 구매하고 싶은 마음이 생겨서다. 너무 크거나 무겁지도 않고, 그렇다고 너무 작지도 않고, 전자책 리더기보다 기능도 많고 왠지 ‘있어 보이는’, 게다가 신제품 시리즈가 출시되는 제품을 구매하고 싶은 마음(어쩌면 욕심)이 생겼다.

버려지는 것을 줄이고 그러기 위해 불필요한 소비도 줄이자고 말하면서 새로운 가전제품을 사는 게 과연 옳은지 의문이 든다. 태블릿 PC는 일회용품이 아니고 다회용품이지만, 이미 스마트폰과 노트북이라는 대체 가능한 플랫폼을 가지고 있는 상황이어서 이런 고민은 더욱 크다. 본질적인 질문으로 돌아간다. 나는 정말 쓰레기를 줄일 수 있을까? 버려지는 것을 줄이기 위해 소비 습관을 바꿀 수 있을까?

leehan@greenpost.kr