환경운동연합, “반복되는 화학사고...잊혀질 만하면 되풀이”

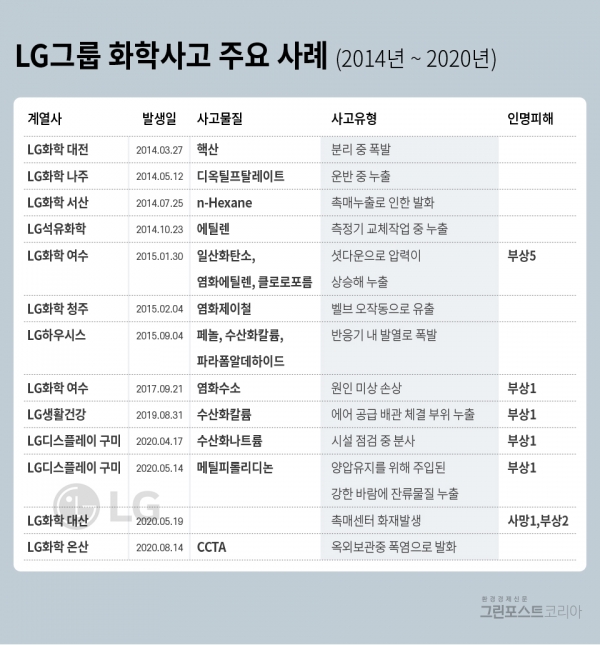

환경운동연합은 화학물질안전원 누리집과 언론 보도를 바탕으로 2014년 1월부터 2020년 11월까지 국내에서 발생한 화학사고 613건을 분석한 결과, ‘LG그룹(13건)’, ‘SK(8건)’, ‘롯데(8건)’ 순으로 나타났다고 밝혔다.

환경운동연합 관계자는 “3건 이상 화학사고 발생 기업은 16개, 2건 이상 반복해 화학사고가 발생한 업체도 26개에 달했다”며 “지난 2015년 화학물질관리법이 전면개정·시행된 이후 화학안전제도의 강화로 화학사고가 줄어드는 추세로 파악되고 있음에도, 상당수 기업에서의 반복적인 사고와 인명피해는 지속되고 있다”라고 설명했다.

LG그룹은 지난 5월 7일 LG 폴리머스 인도공장의 가스 누출 참사 이후 국내에서도 연달아 사고가 일어났다. 인도 공장 가스 누출 참사 한주 뒤인 14일에는 LG디스플레이 구미공장에서 화학물질이 누출되어 직원 1명이 다쳤다. 2주 뒤에는 LG화학 대산공장에서 화재로 1명이 사망하고, 2명이 다치는 사고가 발생했다. 대전고용노동청은 해당 사고에 대한 산업안전보건 특별감독을 벌여 83개 규정 위반을 확인했고, 12억 5천만 원의 과태료를 부과했다. 하지만 사고는 8월에도 이어졌다.

SK와 롯데그룹도 비교적 경미한 폭발과 인명피해가 없는 사고 외에도, 화학물질 유출과 인명피해가 발생한 사고가 속출했다. 지난 3월 대산단지에서 발생한 롯데캐미칼 배관 폭발사고에, 주민들은 다시 마음을 졸여야 했다. 이 정도면 “학습효과가 없는 것 아니냐”는 주민들의 성토가 언론에 보도되기도 했다.

환경운동연합은 화학물질안전원을 통해 공개된 화학물질 배출량과 이동량을 바탕으로, 화학사고 빈도의 관계를 분석했다. 분석 결과 배출량과 이동량이 클수록, 사고 발생 또한 많아지는 경향성을 확인할 수 있었다. 현행 화학물질관리법은 국민건강 및 환경을 보호하고, 사업장의 자발적인 화학물질 배출 저감을 위해 매년 배출량 조사를 하고 있다. 취급량은 2014년 이후 매 2년 마다 개략적 범주만 공개하고 있어, 위험한 화학물질 취급 사업장에 대한 지역주민의 알 권리마저 침해하고 있다.

환경운동연합 관계자는 “화학안전제도가 본격적으로 시행된 이후 화학사고는 감소하는 추세다. 하지만 국민은 체감하기 어려울 뿐만 아니라 불안하다”며 “잊혀질 만하면 되풀이되는 화학사고로 노동자가 목숨을 잃고, 화학단지 인근 주민들은 불안에 떨어야 하기 때문”이라고 말했다.

매번 사고가 발생할 때마다 국회와 언론에서는 반복적인 화학사고를 지적하고, 관리 감독과 처벌 강화를 요구하는 목소리가 이어져 왔다는 분석이다. 또 코로나19 대책으로 정부는 화학물질 취급시설 정기검사를 유예하고 있고, 경제단체는 기업부담을 이유로 화학안전 정책의 완화하고 있다. 환경운동연합은 LG, SK, 롯데 등 대기업조차 반복적인 화학사고를 막지 못하는 현실에서, 국내 화학물질 안전관리 시스템이 조금이라도 빈틈이 생기는 순간 화학사고는 대형참사로 이어질 수밖에 없다는 주장이다.

환경운동연합 강홍구 활동가는 “2012년 구미 불산사고 이후 대기업 등에서 화학사고가 잇따라 발생하고 있는 상황에서도 불구하고, 반성 없이 산업계에서는 화학물질 관리제도를 마치 기업을 죽이는 법이라며 완화를 요구하고 있다”며, “지속해서 발생한 화학사고를 해결하기 위해 만든 법이니만큼, 정부와 기업은 화학물질 안전관리를 후퇴시키는 행위를 중단해야 한다”고 말했다.

minseonlee@greenpost.kr