'금민정: 다시 흐르는展' 내달 6일까지 문화비축기지

[그린포스트코리아 황인솔 기자] 산업화시대 유산이 시민문화시설로 탈바꿈한 '문화비축기지'에서 관람객의 시각과 청각을 자극해 우리 주변 환경의 가치를 일깨우는 미디어 전시가 진행 중이다.

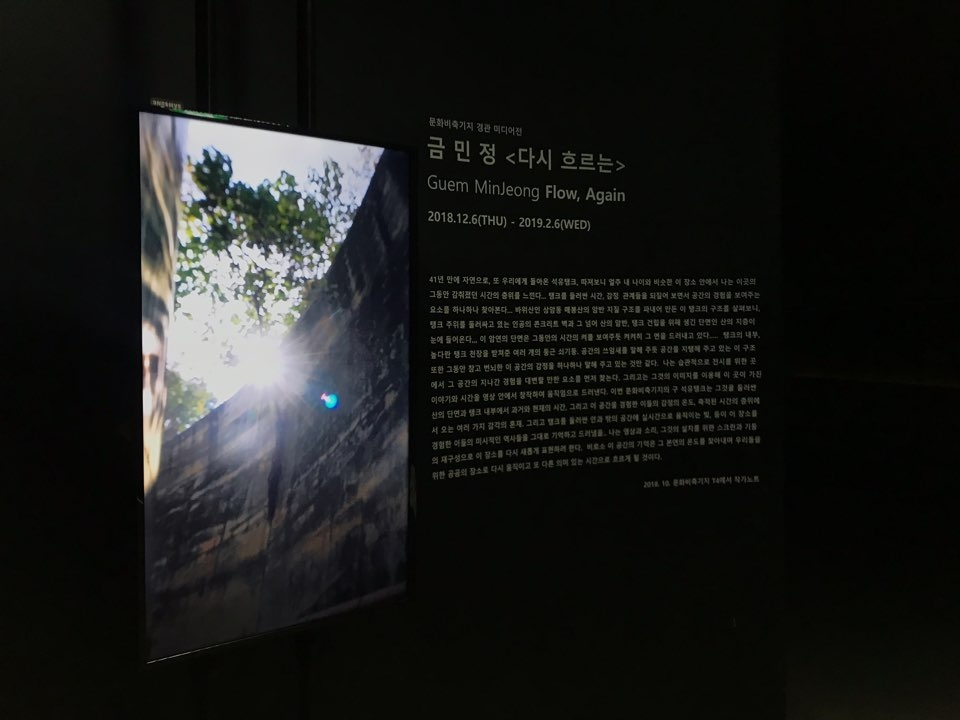

서울시 마포구 상암동 문화비축기지 T4 복합문화공간에서 '금민정: 다시 흐르는' 전이 2월 6일까지 진행된다. 이 전시에서는 금민정 작가가 문화비축기지가 위치한 매봉산 경사면 산벽 등을 촬영한 미디어 작품을 만날 수 있다.

전시가 열리는 문화비축기지는 1978년 세운 마포석유기지가 전신이다. 당시 정부는 석유파동을 겪은 뒤 안정적인 연료 수급을 위해 석유 비축 탱크 매설을 결정했다. 1급 비밀시설로 민간인 출입이 철저히 통제됐지만 2002년 한일 월드컵을 앞두고 도로 건너편에 상암 월드컵경기장이 건설되면서 더 이상 유지가 어려웠다. 결국 석유기지는 2000년 폐쇄돼 유휴지로 있다가 2017년 시민문화공간 '문화비축기지'로 리모델링해 개관했다.

금민정 작가의 전시 '다시 흐르는'은 마포석유기지가 몸을 숨겼던 매봉산에 집중돼있다. 40여년 간 석유탱크로 활용되다 공공의 장소로 재생했다는 공간성을 성찰하는 것에서 시작한다.

전시가 열리는 T4 복합문화공간은 문화비축기지에서도 가장 위 쪽에 위치한다. 낙서 가득한 벽을 지나 석유 탱크 주변을 돌다 보면 비밀스럽게 자동문이 열려 관람객을 안내한다.

거대한 석유 탱크 내부는 어둡고 고요하다. 매봉산과 문화비축기지 주변을 촬영한 10개의 미디어 작품만이 의지할 수 있는 빛이다. 오일 탱크 주변에 세워진 콘크리트 벽을 비집고 피어난 잡초와 오동나무, 거대한 탱크 내부의 기둥, 깎여내린 암벽 단면과 석유기지를 지켰던 관계자의 인터뷰, 매봉산 위를 나는 새의 모습 등이 각각 스크린을 통해 상영된다.

작품을 완성하는 것은 '소리'다. 이곳이 오일탱크로 사용됐다는 것을 상기시키는 기름 떨어지는 소리, 탱크 내부를 지탱하는 기둥이 움직이는 소리, 사람의 목소리, 자연의 소리가 섞여 울린다.

금 작가는 그동안 작품이 될 장소를 찾고 공간을 소재로 영상 작품을 만든 후 이를 다시 그 장소에 설치하는 방식의 작업을 해왔다. 이번 '다시 흐르는' 전시는 40여년 전 석유탱크로 사용됐던 매봉산 자락과 이를 위해 잘린 암반, 안팎의 환경을 소재로 활용했다.

관람객들은 빛과 소리로 가득 채워진 탱크 안으로 직접 들어가 과거와 현재를 동시에 경험한다. 작품이 문화기지로 변모한 현재와 석유기지였던 과거를 잇는 매개체 역할을 하는 것이다.

금 작가는 작가노트를 통해 "41년 만에 자연으로 또 우리에게 돌아온 석유탱크를 보면서 이를 둘러싼 시간, 감정, 관계들을 되짚어봤다. 석유 탱크를 둘러싼 산의 단면과 탱크 내부의 시간, 그리고 이 공간을 경험한 이들의 감정을 영상과 새롭게 표현하려고 했다"라며 "비로소 이 공간은 우리들을 위한 공공의 장소로 다시 움직이고 또 다른 의미 있는 시간으로 흐르게 될 것이다"라고 말했다.

breezy@greenpost.kr